宋明远,1938年出生于辽宁。中国美术家协会会员,中国版画家协会会员。中国海洋画派创始人,海洋画科创立者,《宋明远海水画谱》编撰者,美术教育家。中国海洋画家协会主席,中国太平洋学会海洋画派研究会会长,心海慈航·宋明远海洋艺术基金发起人。

宋明远开创海洋画派,创立海洋画科,编撰出版《宋明远海水画谱》,填补中国海洋画的历史空白,为推动中国海洋画形成、发展、普及与传承做出开创性和历史性贡献。集此三大成就为一身者,纵观中国千年绘画史,前无古人,堪称一代宗师、时代巨匠。

宋明远创立“沧海颂·中国海洋画作品展”,已经在北京、南京、三亚、舟山、荣成、凌海等地成功举办十二届,成为世界海洋日暨全国海洋宣传日官方指定海洋艺术品牌大展。

宋明远的海洋画作品被首都博物馆、中国紫檀博物馆、全国人大办公厅、中央党校、天安门城楼管委会、毛主席纪念堂等众多官方和艺术机构收藏,使其成为最具艺术影响力和收藏价值的近现代名家。

《与海共鸣-宋明远画集》《宋明远艺术作品集》《中国近现代名家画集·宋明远》《宋明远海水画谱》《茶余饭后话沧海》《儿童海洋简笔画》等艺术专著分别由新加坡艺术机构、天津人民美术出版社、人民美术出版社等出版发行。并有《沧海颂》《沧海鎏金》《沧海本色》《沧海心声》《沧海纪元》《紫气东来》《紫气如海》等画集出版。

一、水图传统的千年谱系:从马远到宋明远的历史脉络

中国画对水的表现,可追溯到新石器时代。其彩陶纹饰中,以简洁质朴的线条加以表现。秦汉壁画、帛画中,多以曲线、折线象征河流、水波,服务于整体叙事。魏晋至隋唐,山水画从人物画中独立出来,水的表现依旧附属于山,仍以线的表现为主。东晋顾恺之的《洛神赋图》、隋朝展子虔的《游春图》等作品都以线条勾勒水纹形态。唐宋时期,随着山水画的成熟,水的表现愈加精细,程式化表现为主要特征,最具代表性的是南宋《马远水》十二图,用线条精密表现水波纹、细浪等形态,这是中国画历史上画水的第一座高峰。元明清时期,水墨写意画兴盛,水的表现在留白和极简线条上进一步探索,依旧呈现出较为程式化的表现形态。近现代画家打破传统范式,将西方绘画的光影、透视与传统笔墨结合,拓展了水的表现维度。比如徐悲鸿、傅抱石在表现江河、瀑布时,融入写实元素,增强了水的体积感和力量感。当代以专门画海为己任的宋明远,专题聚焦海洋这一宏大水体,继承传统,中西合璧,创新发展,创造出一系列表现海水的技法,其笔下的海水磅礴、深邃、浩瀚、汹涌,形态变幻莫测,气势惊天动地,把水的表现从传统的江河湖泊,扭转面向更广阔的海洋,其成书于公元2025年的《宋明远海水画谱》,以五百图的容量,赋予海水题材的新时代特质与文化内涵,与时代审美同步,铸就中国画历史上画水的又一座高峰。

我们通过对史上水题材绘事的梳理,不难看出,水从服从主体叙事到独立成章,历经漫长的2500年历史,出现两次艺术高峰。本文将通过系统比较这两部相隔八百年的水图经典,揭示论证宋明远如何在前人基础上实现了中国绘画史上的范式革命,并开辟二千五百年中国绘画史上海洋画的新纪元。

二、《马远水》十二图与《宋明远海水画谱》五百图的题材定向

宋代《马远水》十二图是中国古代绘画史上的杰作,以精湛的笔法描绘了江、河、湖泊等十二种不同形态的水景:

1、《洞庭风细》2、《层波叠浪》3、《寒塘清浅》4、《长江万顷》5、《黄河逆流》6、《秋水回波》7、《云生沧海》8、《湖光潋滟》9、《云舒浪卷》10、《晓日烘山》11、《细浪漂漂》12、《波蹙金风》。

十二幅水图描绘内陆水域——江河、湖泊、溪流,代表了宋人对自然观察的极致精确与诗意提炼的完美结合。在当时以山水画为主导的潮流下,这种大胆地将水从山水一体中分离出来加以单独表现的画法,实在是一种壮举。为后世水的专题表现打下基础。这种题材选择是中国传统农耕文明造成的视觉经验的自然反映。中国古代画家是“以山为德、以水为智”的山水观,其中“水”主要指与农耕生活密切相关的淡水水系。

《宋明远海水画谱》这部创作于二十一世纪初的巨制,首次将中国画的题材视野全面转向海洋,在观察方式、表现技法和美学观念上实现了全面创新突破。

《宋明远海水画谱》500图,涵盖了动态的海、静态的海、四时、四季与不同气象条件下的海水运动形式共38种,包括波、浪、涛、潮汐等,从海水的运动规律和不同力的作用角度,解构海水运动形态的构成,分为中心体构成、上下两体构成与左右起势构成等共10种形式。

从马远的十二图到宋明远的五百图,这份量变背后,是中国人海洋意识觉醒的质变,是二者所处不同时代而产生的题材定向差异。

三、表现技法:两种水图的视觉比较

马远从平静的“洞庭风细”到汹涌的“黄河逆流”,从灵动的“秋水回波”到壮阔的“长江万顷”,对水“随形赋势、因境变式”的精准刻画,采用典型的南宋院体技法,以中锋用笔勾勒水纹轮廓,线条匀细流畅,辅以淡墨渲染,形成“骨法用笔”与“水墨晕章”的完美结合。其水纹组织严谨有序,极富装饰性,整体呈现出古雅精致的审美倾向。

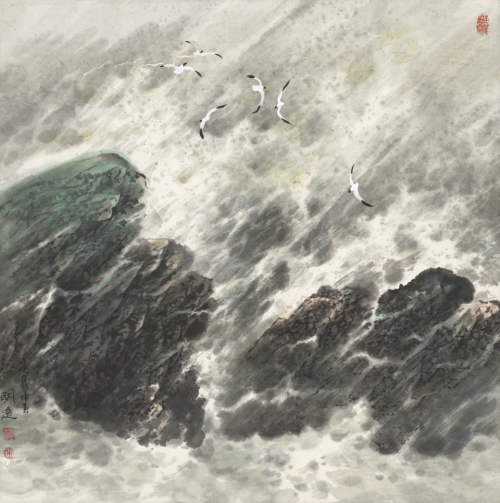

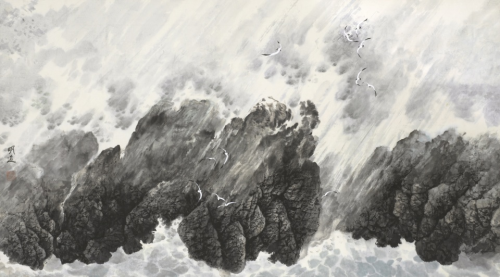

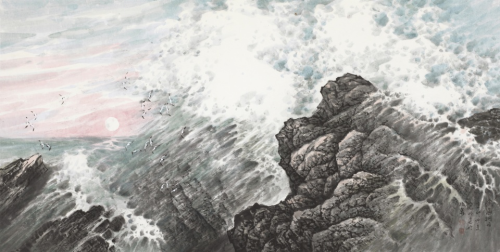

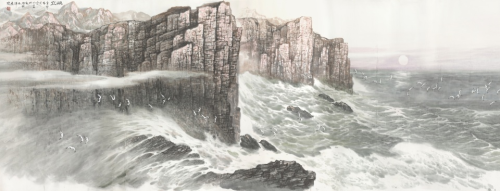

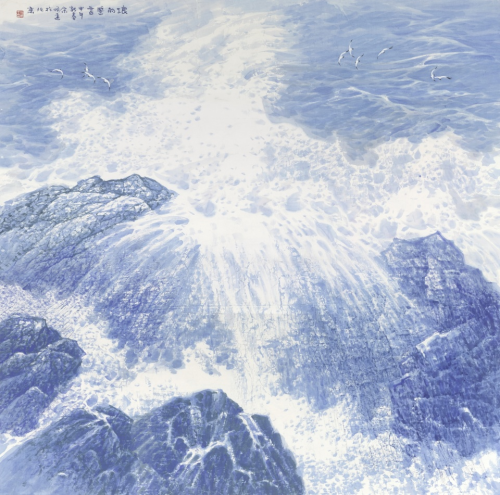

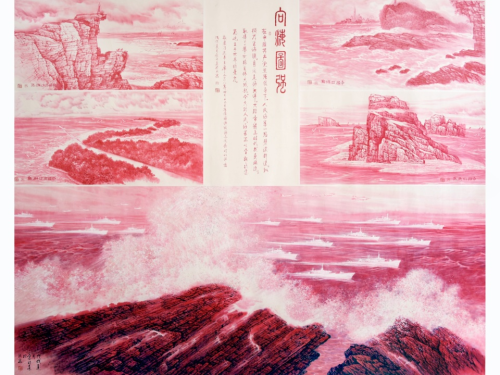

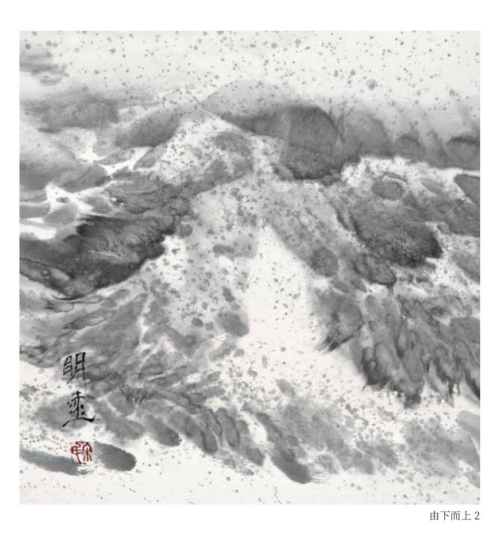

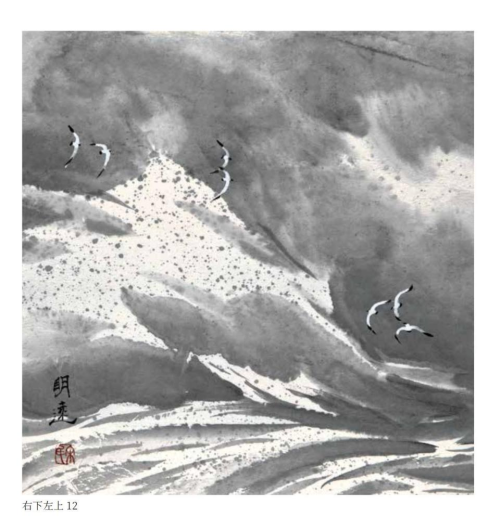

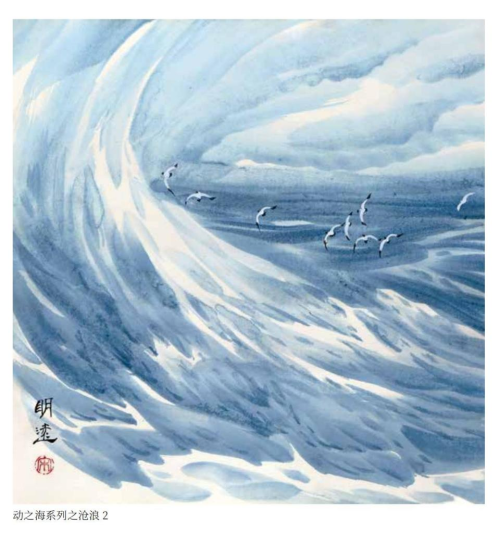

宋明远创造性地发展出一套表现海洋的技法体系。他突破传统线描的局限,综合运用没骨、积墨、留白、弹雪、点垛等传统技法,并结合光影、色彩等现代手段综合表现海水的体积、质感与力量,通过对大海的细致观察,完美捕捉并再现了海水在不同气象条件下、不同力的作用下、不同运动发展阶段所呈现出的万千姿态。宋明远笔下的海水不拘一格,自由奔放,洒脱灵动,瞬息万变,充满强烈的爆发力,既有惊涛骇浪、汹涌澎湃的磅礴气势,又有风平浪静、波澜不惊的和谐梦幻,形成了强烈的视觉张力。

留白是中国画传统技法之一,在画水中起到以虚代实、暗示水的存在、体现水的质感与动态、拓展意境、引发联想等不可替代的作用。《马远水》完美运用留白作为画面的主要构成部分,服务于整体布局的需要。宋明远也继承与运用留白做为构图元素存在,同时还将其发展为表现浪花与水雾的重要方法,也运用它作为处理海水反射太阳光芒,表达海水气体流动的方法。

在空间表现上,马远严格遵循宋代山水画的“三远法”中“平远”构图原则,从近水向远水看去,以平视角度呈现远景,水面作为中景过渡,服务于整体山水意境的营造。这种虚溟成境之感,也可以想象在当时会令多少观者为之振臂欢呼、直抒胸臆。

宋明远将传统山水画的“三远法” 转化应用于海洋画创作而形成“三阔法”的理念,即水平方向的开阔:主要表现海洋在横向上的广袤无垠,呈现出海平面向两边无尽延展的辽阔态势,展现大海宽广的规模与宏大的空间感。纵深方向的壮阔:主要表现海洋在纵深层面的深邃神秘,静水深流,让观赏者感受到海洋在深度上的不可测以及幽远的意境。时间维度的恒阔:传达出大海始终处于变动不居、奔腾不息的永恒特性,凸显海洋蕴含的无尽生命力。这种“无岸之海”的满构图画面,令观者生发出心旷神怡的沉浸式的视觉体验。

四、美学观念的世纪跨越:从农耕文明审美向海洋文明审美的演进

马远时代的画家对水的理解主要源于对内陆水的认知与生活经验,其水图绘技精湛,对水面现象的描绘达到至高境界,体现了古人对水的诗性玩味,充满文人意趣。

宋明远所处的时代是二十一世纪的海洋时代,海洋已成为世界公共认知。宋明远捕捉海洋作为表现对象,对波、浪、涛、潮、汹涌、涡漩等海水动态形式的精确描绘,是建立在现代海洋科学认知基础上,更深入地表现海水的物理特性和运动规律,在此基础上画出的大海,其磅礴气势与桀骜不驯、瞬息万变的性情态势都具有了科学的依据。展现了人类面对浩瀚海洋时的宇宙意识,强调的是海洋本身的崇高、壮美与神秘感。

两种水图美学观念的不同,标志着中国绘画从农耕文明审美向海洋文明审美的演进。

五、历史地位的重新定义:宋明远与中国海洋画新纪元

《宋明远海水画谱》填补了中国画历史上海洋题材的表现空白,更重要的是作为海洋画科法与理的学科两翼,使中国美术发展进入了人物、山水、花鸟、海洋四大画科并存的历史新纪元。

从绘画的发展史看,中国绘画二千五百年的发展大致可以分为几个重要阶段:魏晋南北朝的人物画高峰、唐宋的山水画鼎盛、元明清的文人画主导,以及近现代的多元探索。二十一世纪初,宋明远为代表的最具原创性的海洋画,则代表了中国绘画史海洋画科诞生的新纪元到来了。

为什么宋明远的海洋画是海洋画科的出现?其一,宋明远将海洋从山水中分离出来,单独表现,确立为中国绘画的题材表现对象,拓展了中国画的题材疆域;其二,他发展出与海洋表现相适应的全新技法体系,丰富了中国画的语言宝库,使海洋画科具备了一个学科的画理与画法的两翼;其三,继承中国画优秀传统,绘画材料与工具与姊妹画科相同;其四,他开创的海洋画派及画派艺术家的海洋画作品,为海洋画科的发展与传承建立了社会基础。

二十一世纪是全球海洋意识觉醒的时代,也是中国建设海洋强国的关键时期。宋明远的海洋画恰逢其时地回应了这一时代主题,为当下社会对海洋重要性的认知提升提供了富有感染力的艺术表达。

六、结语:向海洋的千年转身

从马远的十二水图到宋明远的五百海图,中国绘画完成了一次向海洋的千年转身。这一转身不仅是题材的拓展,更是视觉认知的革新和文化自信的彰显。宋明远的艺术实践证明,中国传统水墨语言具有惊人的现代适应能力和表现潜力,关键在于创作者能否在尊重传统精髓的基础上进行大胆创新。

《宋明远海水画谱》的意义不仅在于艺术本身,更在于它标志着一个古老农耕文明开始全面拥抱海洋时代。当中国海洋画家不再局限于描绘小桥流水的田园景致,而将视野投向浩瀚无垠的海洋时,中国绘画真正开启了新的历史纪元。在这个意义上,宋明远五百海图的创作,不啻为二千五百年中国绘画史的一次华丽转身,一次面向未来的重新启航。(茄盈)

责任编辑:蔡劲蓉

版权所有 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社) 举报电话: 010-68995855 举报邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备14043293号-10 京公网安备:110102000508