敦煌莫高窟第206窟的怒目金刚穿梭于20世纪的法国街头;供养人“走出”壁画在舞台上讲述敦煌过往;萨埵那太子舍身饲虎的故事连接起两代人相隔百年的顿悟……音乐话剧《受到召唤·敦煌》以2035年的中国敦煌和1935年的法国巴黎为背景,演绎了“敦煌守护神”常书鸿与敦煌数字研究中心实习生张燃的故事。

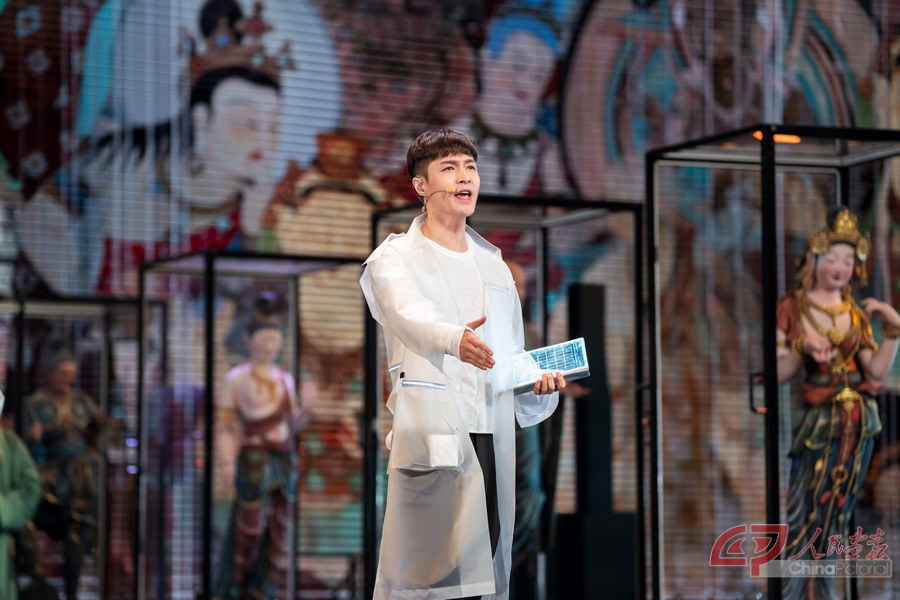

2024年12月7日至9日,中国国家话剧院原创音乐话剧《受到召唤·敦煌》在北京国家速滑馆“冰丝带”上演。舞台上,主角张燃(张艺兴饰演)置身于2035年的敦煌数字研究中心,用一首歌开始整个故事。他的身后,是通过数字技术在展馆中复原展示的敦煌造像。

近年来,越来越多的文艺作品将文化与科技融合,让优秀传统文化更好地活在当下、服务当代。中国国家话剧院原创音乐话剧《受到召唤·敦煌》借助舞台叙事的力量,将延续千年的敦煌文化与当代人的精神世界紧密相连,通过一场跨越百年的时空对话,让文化遗产在文艺创作中焕发新的活力。

剧中讲述了雄起的敦煌往事。开窟者、供养人与工匠等角色纷纷上场合唱《叩问》:“一抹颜料绘上一面石砖,一尊佛像见证一心虔诚,一册经卷沉睡一个洞窟,一次记录守护一世精神。”

聆听敦煌文化的千年回响

敦煌位于甘肃省河西走廊最西端,总扼阳关和玉门关,是丝绸之路东段一个最主要的枢纽,史书称“华戎所交,一都会也”。中原的丝绸瓷器,西域的珍宝香料,北方的驼马,河西的粮食,曾在这里进行了广泛的交易;中原文人学士、画工艺人、官宦戍卒带着不断更新的中原文化来到这里;吐蕃、回鹘、党项、蒙古族等中国的多民族文化的独特风格投影在敦煌艺术中;随着佛教、景教、摩尼教、袄教、伊斯兰教的东传,西亚、中亚的建筑、雕塑、绘画、乐舞、纺织印染工艺等,不断影响着敦煌固有的美学模式。

“我认识你,一次又一次,亿万光年。两颗粒子相遇,本来就是奇迹。”在古与今、中与外、新与旧的时空穿梭里,在常书鸿与陈芝秀的爱情故事里,张燃与林姿秀(甘瑞琦饰演)看清自己的内心,在巴黎重归于好。《受到召唤·敦煌》通过对大爱与小爱的探讨,传达了对个人命运的关怀和尊重。 摄影 郭莎莎/人民画报

正如习近平总书记所说:“敦煌文化延续近两千年,是世界现存规模最大、延续时间最长、内容最丰富、保存最完整的艺术宝库,是世界文明长河中的一颗璀璨明珠,也是研究我国古代各民族政治、经济、军事、文化、艺术的珍贵史料。”

敦煌文化的价值不仅停留在历史长河中,在今天,它的艺术、思想与精神依然焕发着璀璨的光辉。正是在这样的背景下,中国国家话剧院院长、导演田沁鑫将目光投向了敦煌千年历史中的人文精神,音乐话剧《受到召唤·敦煌》应运而生。田沁鑫希望通过融合音乐、话剧、舞蹈等多元艺术形式,让传统文化活态化起来,召唤起更多当代观众对敦煌文化的珍视与思考。

“召唤”,是这部音乐话剧的核心主题。敦煌的召唤,不仅仅是对历史的召唤,也是对心灵深处文化根脉的呼唤。为了在现代艺术框架下真实再现敦煌文化的永恒魅力,讲述莫高精神,主创团队研习了大量有关敦煌文化的资料,也曾前往敦煌采风。他们参观莫高窟,与莫高人对话,探访阳关和玉门关,体验敦煌的风土人情,从历史的风中汲取灵感,希望能在戏剧中让敦煌的魂得以传承。

1944年,敦煌研究院前身“国立敦煌艺术研究所”成立。80年来,为了敦煌文化的赓续传承,以常书鸿、段文杰和樊锦诗为代表的几代莫高人从艰难起步、曲折探索到蓬勃发展,用青春和汗水、坚守和奉献深耕大漠、艰苦奋斗,让沉积千年的莫高窟盛世重光,孕育形成了“坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取”的莫高精神。莫高精神也激励着主创团队深入挖掘敦煌文化的精髓,通过现代科技与中国戏剧的深度融合,回应敦煌的召唤。

让穿越时空的叙事直抵心灵

《受到召唤·敦煌》的故事跨越了两个时空:1935年的法国巴黎和2035年的中国敦煌。剧中,青年演员张艺兴饰演了敦煌艺术研究所首任所长常书鸿和2035年敦煌数字研究中心的实习生张燃,在不同的时空,他们都面临爱情难题。

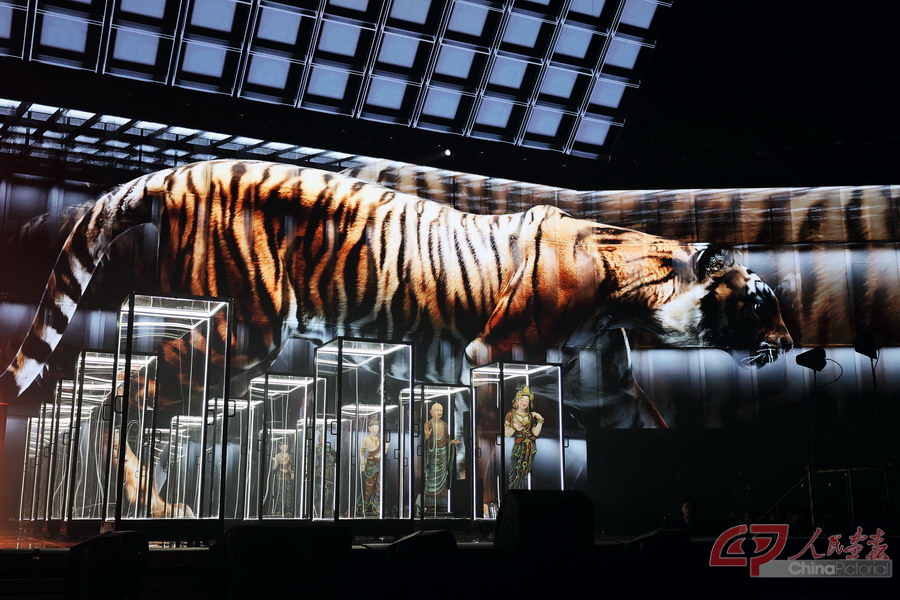

敦煌莫高窟254窟的《萨埵那太子舍身饲虎图》,曾深远影响过常书鸿的精神世界。这部音乐话剧通过群舞与人工智能生成(AIGC)技术的结合,呈现了舍身饲虎的故事。 峰平山海摄影团队 供图

2035年,在敦煌数字研究中心,编号为206的怒目金刚开口说话,在他的指引下,张燃以《常书鸿自传:愿为敦煌燃此生》为链接,于敦煌大美和个人小爱之间寻找答案。平行时空里,他看到了始于乐僔的莫高窟开窟造像活动,看到了一段段传奇震撼的敦煌往事,也走进了常书鸿的时空。

整部剧以低吟浅唱的《美丽的菩萨》开场,敦煌莫高窟第57窟美人菩萨(林虹严饰演)静立展柜。 摄影 罗兵

1935年,在巴黎,青年艺术家常书鸿偶然翻阅到一本敦煌画册,被其中精妙绝伦的壁画和彩塑吸引。1936年,怀着对敦煌艺术的向往,常书鸿毅然回国。在抗日战争的动荡岁月中,他肩负起筹建“国立敦煌艺术研究所”的使命,几经辗转,于1943年抵达敦煌莫高窟。此后,常书鸿将自己的毕生精力奉献给了敦煌石窟的保护和研究事业。从巴黎到敦煌,从青年到老年,从“蒙巴那斯的画家”到“敦煌守护神”,常书鸿的故事让张燃理解了守护敦煌的意义。

敦煌壁画中的供养人在舞台上被 “唤醒”。 摄影 罗兵

两人的故事线跨越百年,却通过敦煌这一文化纽带产生了连接。话剧巧妙地借助召唤这一概念,在戏剧舞台构建起敦煌空间,不仅赋予了历史人物新的生命力,也为当代观众提供了与传统文化共鸣的契机。

在守正创新中赓续历史文脉

在田沁鑫看来,文化传承是一个持续的过程。它需要每一代人不断注入新的思考和表达方式,才能真正活起来。在《受到召唤·敦煌》中,导演、演员、作曲家和所有创作者共同努力,让古老的敦煌精神融入现代语境。

田沁鑫,中国国家话剧院院长,音乐话剧《受到召唤·敦煌》导演、编剧。

音乐和舞蹈是敦煌文化的重要组成,壁画里的飞天,有一种画出来的音乐的感觉。在导演田沁鑫心中,以敦煌为主题的话剧,音乐是必要的。音乐话剧《受到召唤·敦煌》中有二十多首曲目,曲风多变,有中式风格,也有法式风情;有失恋的情歌,也有宏大的表达。为本剧打造原创音乐时,作曲家金培达带着一种好奇。他说:“音乐始终是强烈表达情感的工具,我们希望通过音乐,挖掘人生中独特的召唤。”

2024年12月15日,上海梅赛德斯—奔驰文化中心,随着音乐话剧《受到召唤·敦煌》在上海的第三场演出落幕,该剧2024年的演出圆满收官。

“把控情感的部分比音乐剧还要再准确一点点,对我来讲也是一个全新的挑战。”金培达介绍道,“比如《叩问》,是本剧中的高潮部分。这首歌讲历史,讲情绪上的变化,又有宗教感,情感要很顺得像波浪一样一波接一波地连接起来。”“敦煌是文化交汇的地方,这部音乐话剧的音乐也应该有多元的气质。”金培达认为互动可以带来突破,他邀请张艺兴参与创作,让一些歌兼具戏剧性与时尚感。

国家速滑馆“冰丝带”,音乐话剧《受到召唤·敦煌》演出现场。大屏投影出数十个立柜佛龛,演员合唱《我们是敦煌小工匠》,唱词“一生都是敦煌人”传达了守护和传承敦煌文化的信念,也诠释了青春最好的模样。 摄影 郭莎莎/人民画报

此外,舞台设计是这部音乐话剧的亮点之一。二维动画、3D特效、AI技术、即时拍摄、动画真人融合等多媒体的应用,复现了莫高窟壁画、彩塑的细腻纹理与辉煌色彩,构建了一个充满未来感与文化深度的“戏剧元宇宙”。

常书鸿曾骑马追寻离去的妻子陈芝秀。剧目里枣红色的马象征着常书鸿对理想与爱情的求索。 摄影 郭莎莎/人民画报

在金刚的指引下,张燃进入常书鸿的世界,舞台构建起1935年的巴黎空间。塞纳河畔旧书摊,常书鸿在巴黎认识了敦煌。 摄影 罗兵

歌舞表演《巴黎巴黎》,呈现了20世纪30年代巴黎的艺术气息。 摄影 罗兵

“在体育场馆里,戏剧艺术和音乐现场相结合,舞台像一个盒子一样展开,不是封闭的,而是开放的,像在拥抱观众,不是实景搭建,而是同时通过多媒体影像和AI等最新技术呈现,并配合剧情的推进。”舞美设计王琛讲道,“舞台背景中构建了未来数字博物馆内的佛像、金刚、菩萨、飞天,其来源是敦煌的造像、壁画、色彩,演员在其中表演,还加入了即时拍摄。人和背景、环境形成了有机整体,突破了戏剧、音乐、现场的壁垒,将过去、现在和未来融合在一起。”

田沁鑫导演认为,数智技术正以前所未有的力量重塑文化传播空间。“古代工匠用非凡的艺术创作能力创造了敦煌文化,今天我们融合现代科技在戏剧舞台呈现敦煌文化,也是为数字化时代的‘新文艺’提前做好准备。”

青春的身影回应青春的召唤因为唱跳元素很多,这部话剧集结了许多毕业于各大艺术院校音乐剧专业的青年演员,他们充满青春活力和真挚的表演为这部戏注入了灵魂。大家表示,“莫高精神”的召唤,艺术前辈的指导,让他们始终沉浸在巨大的激情中,见证一个故事从恢宏的构想形塑为震撼的艺术,并亲身参与其中,对他们来说是极为珍贵的成长历练。

青年对中华文明有着发自内心的热爱,和从精神深处的认同。为青年演员、青年创作人才,提供公正的创作平台,让青年人才树立严谨的艺术创作态度,以优质的专业能力展现自己的才华,也是《受到召唤·敦煌》的一大愿景。

“新时代中国文艺的繁荣发展需要优秀文化人才,培育形成规模宏大的优秀文化人才队伍是深化文化体制改革的重要内容。中国国家话剧院在认真创作让人民群众满意的文艺作品,也在为执着追求艺术理想、勇于担负文化使命的艺术家,尤其是青年人提供平台和空间。而有着多元跨界经历的优秀青年演员来到剧院后,也有反哺作用,能够让剧院展开更加丰富的探索。”田沁鑫院长提到,“像青年演员张艺兴,他出演过多部影视作品,唱跳能力比较突出。在庆祝中国共产党成立100周年文艺演出《伟大征程》中,他演过一名志愿军小战士。他对表演的理解和信念,增加了我对他的信心,更重要的是他很用功。这次他兼顾表演、音乐、舞蹈,精彩演绎了常书鸿的坚韧、奉献与张燃的觉醒、成长。”

赓续中华文脉,离不开用艺术的方式

推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。《受到召唤·敦煌》最动人之处是对文化传承主题的诠释。从常书鸿为保护敦煌文化的付出,到张燃因敦煌文化而明了保护敦煌的意义,剧作展示了优秀传统文化如何通过一代代人的努力得以延续。有观众说:“我真切地感受到,文化有着与我们每个人息息相关的生命力。”艺术与科技、青春与理想、传统与现代的深度融合,让敦煌文化、莫高精神与每一位观众共鸣。

文化的传承从来不是简单的接力,如何把文化资源优势转化为文化发展优势,让优秀传统文化保持活力,是文艺工作者的共同命题。音乐话剧《受到召唤·敦煌》以其震撼人心的艺术表达,给出了一种答案:用真诚的创作打动人心,用科技的手段赋予传统文化新的生命,用年轻人的力量让文化焕发活力,文艺创作大有可为。

中国文化的绚烂篇章是文明交流互鉴的重要载体,以艺通心,更易沟通世界。田沁鑫院长介绍,音乐话剧《受到召唤·敦煌》将在2025年做全国巡演的尝试,同时准备“出海传播”,为传播中华文明和中华文化精神,献出戏剧艺术的力量。

(未署名图片由中国国家话剧院提供)

2024年12月15日,上海梅赛德斯—奔驰文化中心,随着音乐话剧《受到召唤·敦煌》在上海的第三场演出落幕,该剧2024年的演出圆满收官。

2024年12月15日,上海梅赛德斯—奔驰文化中心,音乐话剧《受到召唤·敦煌》导演、编剧田沁鑫分享创作感受。

2024年12月7日,国家速滑馆“冰丝带”,音乐话剧《受到召唤·敦煌》作曲金培达(右二)与剧组工作人员在演出现场沟通。

2024年12月7日,国家速滑馆“冰丝带”,音乐话剧《受到召唤·敦煌》演出结束后,演员向观众致谢。

从北京首演到上海亮相,观众跟随舞台上年轻的敦煌数字研究中心实习生,借由敦煌不断流转的千年时空,沉浸式感受华夏历史的恢宏与广阔,为中华文化的璀璨与瑰丽自豪。

受召唤而来

中国国家话剧院演员 张艺兴

中国国家话剧院青年演员张艺兴 张艺兴工作团队

《受到召唤·敦煌》,是我加入中国国家话剧院后参演的第一部作品。我一直在探索和思考,如何将经典的东方美学与当下年轻化的内容进行融合,进而让中华优秀传统文化走出去。与《受到召唤·敦煌》这部剧目相遇,我感觉找到了这些年来坚持的意义,像是自己也受到了命运的召唤,收到了这份中华优秀传统文化的馈赠。

2024年5月,剧组前往敦煌采风。在敦煌莫高窟,我们看到了精美的彩塑、壁画。敦煌壁画留存着大量古代乐器的图像,有一种乐器叫筚篥,由古代龟兹人创造,前秦时期传入中原,在唐代十分盛行,无论是当时中原还是西域来的艺人都很喜欢演奏筚篥。我也很想买一件学一学。敦煌莫高窟第61窟的《五台山图》中,绘有湖南送供使。没想到,敦煌和我的家乡湖南还有这样奇妙的联系。

在敦煌研究院,我们听到了许多莫高人的故事。大家因为热爱,所以坚守,而且大爱之下还有小爱。我问过自己,我是否愿意放下眼前的一切,扎根大漠。常书鸿、段文杰、樊锦诗等一代代莫高人舍小我为大我、舍小家为大家的经历,让我更具象地理解了“坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取” 的莫高精神。

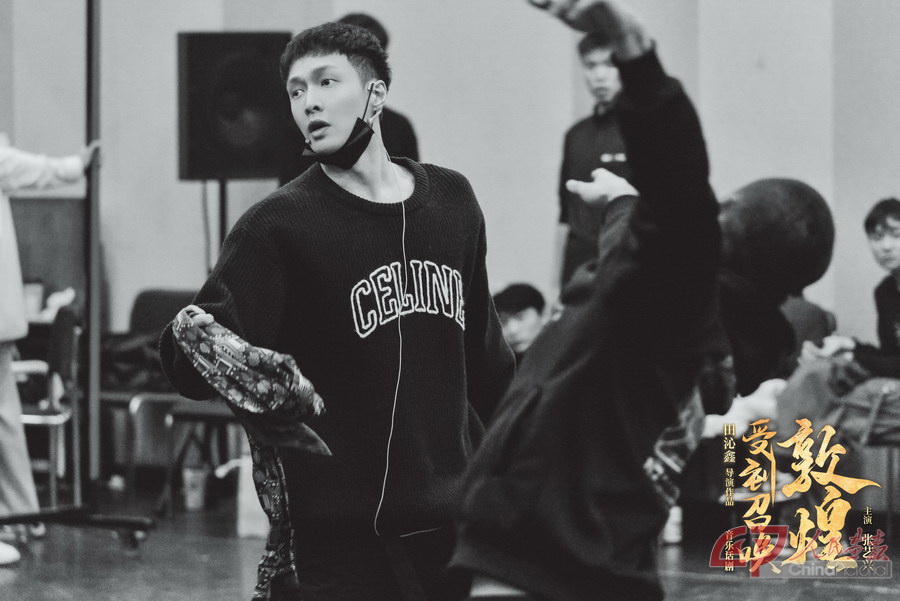

音乐话剧《受到召唤·敦煌》的排练现场 摄影 罗兵

中秋之后我们正式开始剧本围读、排练、合成。常书鸿先生生平的影像资料不是很丰富,为了更深入地认识人物,揣摩角色心境,我阅读了《常书鸿自传:愿为敦煌燃尽此生》,也观看了一些敦煌学的课程、敦煌主题的纪录片。作为一名演员,我要相信自己能够走进常书鸿的世界。理解他的过程中,我也不断在认识自己,并找到了我们之间的连接。常先生是一名伟大的艺术家,他曾倾倒于西洋文化,言必称希腊,但在巴黎遇见敦煌后,他受到敦煌的召唤回到祖国,为敦煌燃尽一生。我有过在海外打磨艺术技艺、技能的经历,回国后,也在探索用作品去传播中华优秀传统文化。我想,我们都有一颗因为中华文明而自信的心。

对于表演,我始终心怀敬畏。话剧舞台需要非常综合的能力,演员在持续几个小时的演出中把自己完全塑造成另一个人,在成为别人的过程中探索着自己表达的上限。这是真功夫,所以我非常尊敬每一位站在话剧舞台上的老师。

能够加入国家话剧院这个大家庭,我感觉很幸福。在田沁鑫院长的指导下,我们演员和一众顶级业内各领域的老师们合力完成了这部音乐话剧。我想,用“不破不立”来形容作品和剧组最合适不过。

这部剧里的音乐非常好听,每一次和金培达老师沟通,都能加深我对音乐的理解,他也非常乐于提携后辈。我尝试做了一些“M-Pop”(融合国风)曲风的音乐,并和金老师交流,敦煌是一个多元文化的汇聚地,或许可以在剧目中融入多元曲风,他也表示赞同。剧中有一首曲目是《太子萨埵那》,我们在其中加入了唢呐的元素。唢呐音色独特,刚中有柔,柔中有刚,很契合这一唱段背后的情绪表达。由东欧、西亚一带传入中国的唢呐,经过几千年发展,已经是中国具有代表性的民族管乐,它和敦煌文化有着共同的底色,便是中华文明的包容性。

这部戏横跨的领域众多,有观众因为喜欢演唱会、音乐剧、话剧、舞剧而来,还有观众把它看作一部即时拍摄的剧场电影。要完成这部高水平的作品,还要满足观众的期待,这对我的台词、声乐、舞蹈、表演等都提出了很高的要求。舞台和镜头会放大所有问题,所以我们一遍遍地去排练,去琢磨。院长在这期间也给了我许多鼓励和指导,我不想让她失望。艺术创作就像一面镜子,我们的决心和努力自有舞台和观众检验,成果也属于整个团队。所以,如果大家觉得我台词还不错,这背后有台词指导李晔老师的辛苦付出;如果觉得我唱歌还行,这得益于声乐指导马娜老师的专业训练;如果觉得整场演出非常精彩,那掌声理应属于整个国家话剧院。

在演出的后半段,随着常书鸿与张燃两个角色的顿悟,我也越来越清楚自己心中的召唤。无论做什么,只要认定、只要热爱、只要想,就一定要坚持下去。中华文化延续着我们国家和民族的精神血脉,在其滋养中创作,是我要走下去的路。

我相信戏剧的力量,也相信有更多人会因为这部作品了解并爱上敦煌,明白心中的召唤。

(本刊记者董芳白泽)

责任编辑:柴晶晶

版权所有 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社) 举报电话: 010-68995855 举报邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备14043293号-10 京公网安备:110102000508