经过一段时间大肆炒作“中国产能过剩”后,加征关税的靴子终于落地。5月14日,美国政府宣布对中国电动汽车、太阳能电池、计算机芯片等一系列商品加征关税,其中,电动汽车关税将从25%提高到100%。

美国先是打着“去风险”旗号,在以半导体为首的高科技领域围堵中国,如今又对中国以电动汽车为重点的新能源产业提出“产能过剩论”,制造借口对中国商品加征高额关税,不加掩饰地试图阻碍中国优势产业发展。美国近年来的做法已经与其长期鼓吹的自由贸易原则背道而驰,这次连“盟友”韩国的媒体都看不下去了。

韩国《韩民族日报》日前发布评论文章,直言美国和欧洲之所以频繁炒作“中国产能过剩论”,本质是因为担忧失去未来关键产业的主导权。

2024年4月30日,《韩民族日报》发布评论文章《美国和欧洲为何指责“中国产能过剩”?本质是争夺未来产业主导权》。图为报道截图

01. 中国发展新能源到底碍着谁了?

文章指出,美国和欧洲指责中国在电动汽车、动力电池、太阳能电池等领域产能过剩,实际上恰恰证明了中国已经掌握了这些产业的主导权。

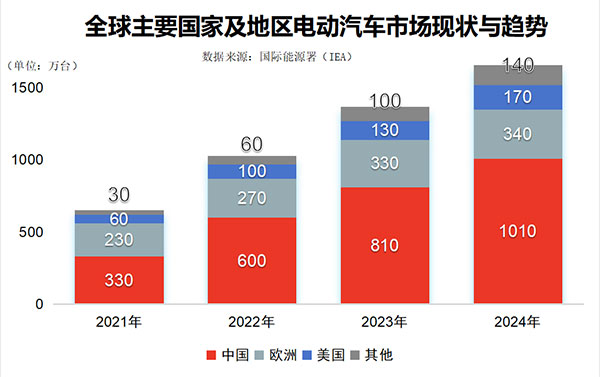

“中国新能源产业发展如此迅速,令美国和欧洲感到威胁。”国际能源署(IEA)报告指出,2023年全球电动汽车销量增长35%,达到创新高的1400万辆,其中超过一半是中国汽车制造商制造的,预计2024年全球电动汽车销量将增长20%以上,达到1700万辆,其中中国的电动汽车销量将跃升至1000万辆左右。

全球主要国家及地区电动汽车市场现状与趋势 图源:韩联社 翻译:张珈彬

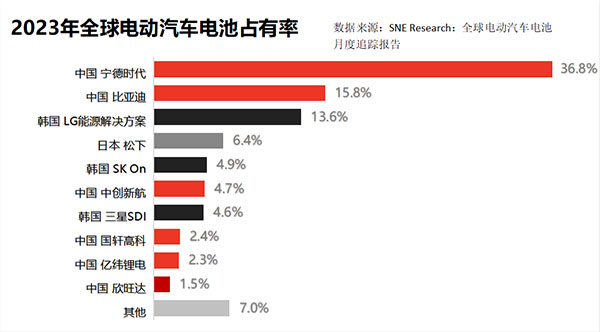

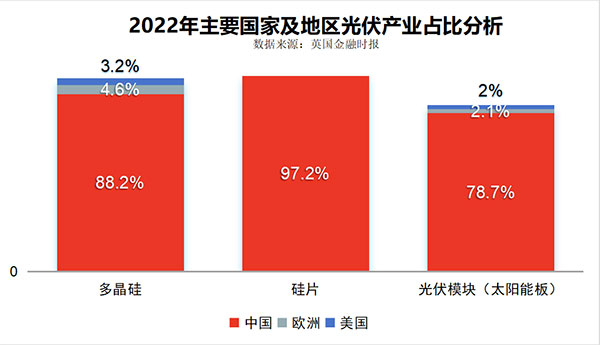

此外,目前中国的动力电池约占全球60%的市场份额,太阳能电池板约占全球80%的市场份额,这些数据足以显示中国在三大新能源产业领域均已处于领先地位,文章对此也给予了充分的肯定。

2023年全球电动汽车电池占有率 图源:韩联社 翻译:张珈彬

2022年全球主要国家及地区光伏产业占比分析 图源:韩联社 翻译:张珈彬

“电动汽车、动力电池和太阳能电池既是应对气候变化的关键技术,也是未来关键产业的核心要素,美国和欧洲对于中国新能源产业产能过剩的抨击,其实可以视为关乎国家未来的‘生死战’。”文章引用韩国金融研究院高级研究员池满洙(音)的观点指出,美国谋求制造业复兴,而欧盟拥有雄厚的制造业基础,他们的目标是一致的,即试图在新能源产业这一未来关键产业中阻挠中国制造业的发展。

02. 阻碍中国发展新能源损害了多数国家的利益

尽管这一波关于“中国产能过剩”的抨击来势汹汹,但恐怕美欧打错了如意算盘。文章指出,美国已经错失了先机,目前中国在新能源产业领域取得了明显的比较优势;另一方面,新能源产业的发展与多数国家的利益息息相关,因此对中国的打压引发了来自世界各国的关注和反对声音。

4月22日,在荷兰鹿特丹举行的世界能源大会上,全球最大的石油企业沙特阿美公司首席执行官阿明·纳赛尔在演讲中表示,中国通过降低太阳能电池板和电动汽车的成本,实质性地助推了西方国家实现净零碳排放目标。纳赛尔强调,为了实现全球2050碳中和目标,世界需要更多的合作,共同推动全球化。

文章分析认为,纳赛尔发言其实也是多数发展中国家的态度。“希望通过发展电动汽车和太阳能电池来应对气候变化的国家,不会对美国和欧洲对中国的制裁措施持赞同态度。”

1月12日,工人在位于泰国罗勇的长城新能源汽车制造基地生产车间内工作。新华社记者王腾摄

如果说对于半导体等中国高科技产业的制裁,在某种程度上迎合了欧美日韩等发达国家保护本国优势产业的私心,那这次对于中国新能源产业的打压显然违背了多数国家的利益。目前,不仅面临严峻环境问题的新兴工业化国家纷纷站出来声援中国,不少发达国家也开始悄然转变态度,德国、法国先后向中国表达加强合作的意愿,韩国外长也在刚刚结束的访华之行中反复强调,韩方不赞成零和博弈,要尽可能避免地缘政治因素制约,共同开启韩中合作新局面。

当下,新能源产业已经成为各国竞相发展的重点领域,韩国媒体的观点在一定程度上反映了国际社会对中国新能源产业发展的关注和认可。尽管面临一些国家出于对未来产业竞争力的担忧而采取了保护主义措施的局面,中国仍坚定不移地扩大对外开放,始终秉持开放合作的态度,以实际行动为全球能源转型和可持续发展做出贡献。

(作者 /王云月 聚焦中国特约评论员)

责任编辑:柴晶晶

版权所有 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社) 举报电话: 010-68995855 举报邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备14043293号-10 京公网安备:110102000508