一批专精特新“小巨人”企业正在珠三角崛起。

伴随全球供应链深度调整和国产替代浪潮,广东省积极推进战略性新兴产业和专精特新企业发展。

但企业孵化向来充满坎坷。有数据显示,高校教授创业公司倒闭速度非常惊人,创业失败率高达 96%—97%。对科研工作者而言,创业是九死一生的道路。

试想一支科研团队手握技术,却苦于技术转化无门、不懂市场;或是一位久在商海沉浮的企业家,凭借敏锐嗅觉找到市场缺口,却没有技术和产品;亦或是一家企业,拥有成熟产品,却找不到合适市场、缺乏足量资金扩大生产……这些都是佛山市专精特新“小巨人”企业发展过程中遇到的种种困难。

尽管种种困难摆在面前,但2023年广东佛山新增国家级专精特新“小巨人”企业39家,新增省级专精特新中小企业647家,领先全国大部分城市。佛山为什么能?

“创新环境的营造非常重要。”中国科学技术发展战略研究院研究员丁明磊说,人才、资金、资源、平台、政策......以及几十年来,一代又一代佛山人累积下的强大的制造业集群,完整的制造业产业链,都为专精特新企业的孵化,提供了优良“温室”。

“格丹纳公司就是一个典型的案例。”精密仪器中试验证平台(下文简称“中试平台”)项目负责人张冠文告诉记者,该企业的负责人早年从销售代理起步,对市场很了解,嗅到了市场对于蛋白质测定仪器的巨大需求,但企业不掌握该仪器技术,没有产品。

对于这类企业,中试平台可以根据他们的需求为其提供定制服务。如根据格丹纳公司的需求,中试平台和其共同研发了一款可投入市场的蛋白质测定仪,且不占有该仪器知识产权。目前,该仪器完成中试和验证,准备投产,市场前景广阔。

类似格丹纳的企业还有很多,中试平台拥有优势科研力量,能为企业提供精密仪器的ODM研发、OEM中试、精密测试和可靠性试验等中试验证服务,帮助企业和科学家打通科研成果转化的“最后一公里”,更好适应市场需求。

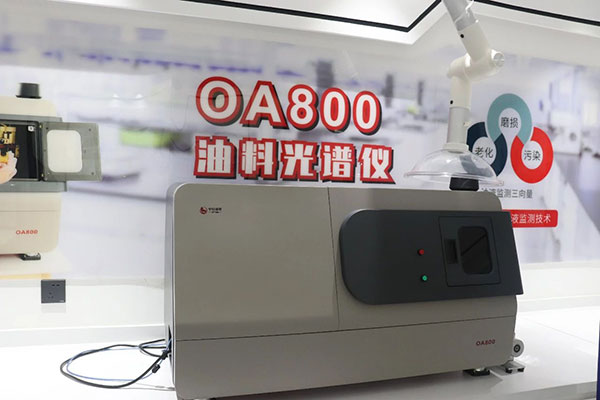

中科谛听的核心产品之一。

相比格丹纳这类深谙市场需求的企业,广东省科学院佛山产研院院长殷红军接触更多的是掌握技术却不懂技术转化和市场的科研创业团队。这些团队沉浸于钻研技术,寻求技术创新,但对市场需要什么知之甚少。“产研院不仅懂技术逻辑,更要摸透产业。”殷红军认为,想要提升科技成果的转化率,需要从优势产业中寻找机会,明白市场需要什么。

用殷红军的话来说,产研院就是在技术和产业链中间的撮合人,从拉投资、选产业赛道,到寻找职业经理人、设计股权结构,多环节为科研创业团队赋能。聚焦电子信息、新能源等战新产业,产研院目前已瞄准孵化了40多家科技企业,其中包括中科云图、中科谛听以及能芯半导体等,在产研院的帮助下,从无人问津的校园科研团队成长为被资本市场看好的“明日之星”。

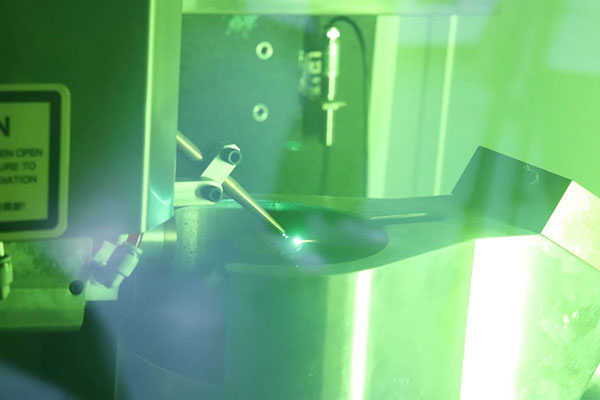

原点的智能激光数控机床。

位于佛山市丹灶镇的广东原点智能技术有限公司(下称“原点”)便在产业中找到了机会。原点是一家年轻的公司,成立于2015年,专注于高档数控系统和高端激光数控机床的研发、生产和制造。成立之初,这家企业同样面临缺资金、缺市场的问题。

据原点公司副总经理刘志峰介绍,正因为看到了航天航空、汽车、3C等领域相关技术由进口设备所垄断,公司决定潜心研究,从海内外引进博士,保证每年销售额的20%投入研发,一步步突破了领域内多项“卡脖子”技术,近3年收获大量订单,成为佛山市最年轻的专精特新“小巨人”企业。

原点的快速壮大同样离不开丹灶镇政府的大力支持。丹灶镇副镇长李终胜告诉记者,作为科创人才团队落地项目,在租金补贴、员工购房再到拿地建厂,丹灶镇为原点提供了各类“真金白银”的优惠政策。包括原点在建立总部基地面临资金压力时,镇政府也积极帮助原点链接风投机构,多维度拓宽融资渠道,助力企业渡过难关。

关关难过关关过。此次高质量发展调研中,不少企业管理者均提及,困难各种各样,根本出路就是不断地进行技术创新。殷红军也表示,全球经济增长迎逆风反而推动不少企业进行技术创新,思考新出路,向价值链中上游推进。

撰文、摄影:《中国报道》记者 李士萌

责任编辑:柴晶晶

版权所有 中国报道杂志社 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 电子邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所

电话: 010-68995855 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备14043293号-10 京公网安备:110102000508